前沿拓展:余姚化妆培训排行榜

一座城市都会有一个集政治、经济、文化、社会等于一体的中心活动场所。浒山街道水门路53号,慈溪市人民大会堂所在地。2018年2月,随着市十七届人大二次会议和市政协十一届二次会议主会场移至慈溪大剧院召开,曾经在风雨中屹立半个多世纪的慈溪人民大会堂逐渐从历史舞台的聚光灯下缓缓退场。

然而,在老一辈慈溪人的心目中,曾经的慈溪人民大会堂,不仅是慈溪的一座地标,还饱含着那一代人的诸多情怀。她见证了慈溪发展的历程,开拓了当时慈溪人的文化思想,丰富了老百姓的业余生活,给慈溪人民留下了美好的记忆。

慈溪县城原在慈城镇,慈城镇有个小剧院,为剧团演出提供了许多方便。1954年重划县界,慈城镇划归宁波市江北区所辖,将镇海、慈溪、余姚县北部(通称谓三北)纯棉区划归慈溪县,定县城于浒山镇。

当时的浒山镇系姚北重镇之一,但集镇较小,人口不足五千人。文化设施几乎是个空白,没有电影院,更谈不上有属于自己的大会堂。然而,姚北地区是姚剧的发源地,群众习惯看姚剧、绍剧,于是就在露天广场搭了个简易的舞台,陆续请“小戏班”来演出。电影放映队也来了,架个棚子,大家站着看看也就心满意足了。

重划县界后,慈溪县有个专业剧团,是组建于1950年的和合姐妹越剧团,苦于没有场地卖票进行演出。好在这样的境况并没有持续太久。当时的文教科出钱在浒山镇东门盖起了几间小草房,用毛竹板当椅子,总算是解决了没有舞台的“困难”,这就是慈溪剧院的“前身”。

1956年,慈溪县人民委员会拨款在水门路建造了一座砖木结构建筑,建筑宽17米,长25米,能容纳1000人开会。由此,慈溪县人民大会堂诞生。当时的座位是木制长靠背椅,为开会、开展文化娱乐活动创造了条件,从当时的条件来说,此规格也属上乘。大会堂配有专业管理人员两名,由县人民委员会直接领导。1968年11月,慈溪县革命委员会办事组下设行政组,县大会堂随之隶属行政组领导。

1976年,慈溪县革命委员会决定新建一座大会堂,既能适用开会、又可供演出、放映电影。同年,慈溪县委托浙江省工业设计院着手设计项目。为加强领导,提早竣工,还专门成立了慈溪县人民大会堂筹备小组,共拨款45万余元,就地拆建。同时,迁移了红星大队六队仓库,以扩大基建场地。

两年后,一座占地面积为3856平方米的大会堂拔地而起。而《慈溪县志》对此也有记载,“1978年9月,县人民大会堂改建工程竣工,建筑面积2800平方米,座位1793个。”这座钢筋混凝土结构的建筑,式样呈“跌落式”,门楼建筑为三层半,附设中小会议室9个,舞台设施一应齐备,成为当时慈溪县的重要建筑物之一。

1980年,大会堂建起了化妆室。1984年,增建了演员宿舍、小卖部、办公室等。经浙江省文化局核定为甲级剧院。

慈溪县人民大会堂的辉煌是属于上世纪七八十年代的。

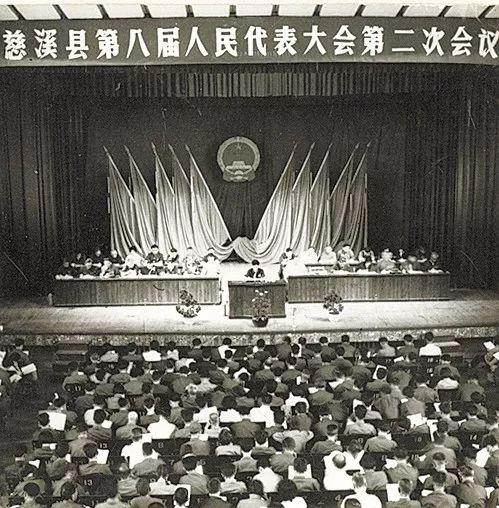

1978年,县人民大会堂落成后,一系列重大会议在此举行。

12月7日—10日,举行中共慈溪县第五次代表大会;

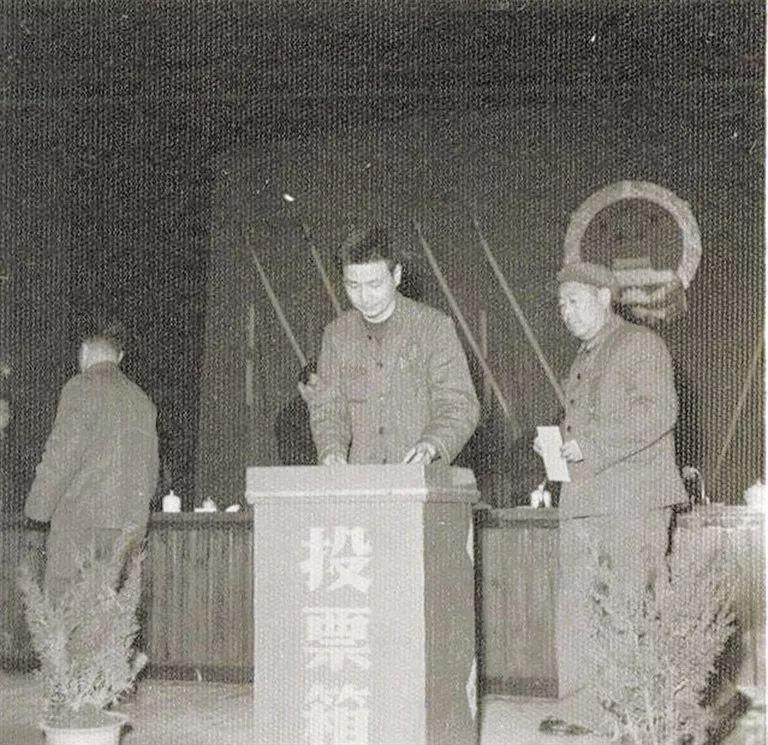

12月17日—20日,举行慈溪县第七次人民代表大会,选举县革委会主任、副主任;

1984年,举行政协慈溪县第三次委员会第一次会议。

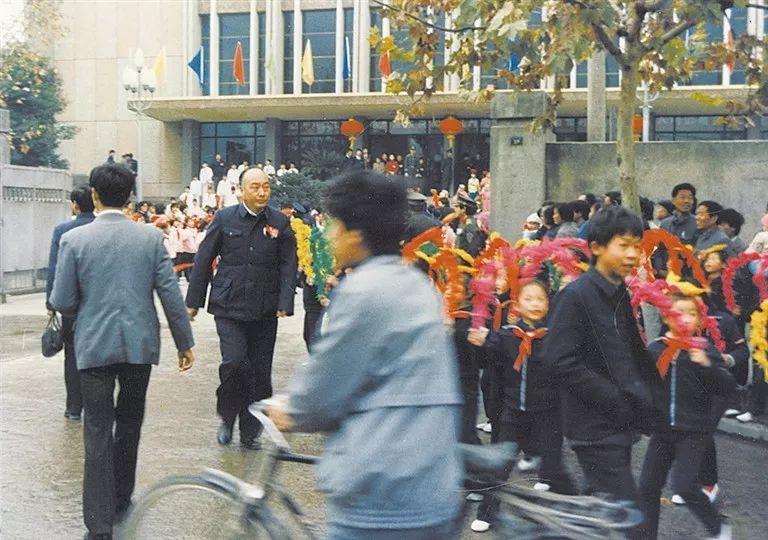

直至1988年12月8日,慈溪县迎来了新的发展机遇,人民大会堂见证了这一重大历史时刻——慈溪撤县设市大会召开。程精业、高裕民、孙家贤、耿典华前来授牌授印。由此,慈溪进入了建设城乡一体化的现代化中等城市的新阶段。

“那时候,大会堂的外墙是奶黄色的面砖,大门的一侧写着‘慈溪县人民大会堂’,进门两侧就是楼梯,一、二楼是看台,三楼有会议室。”原大会堂管理处主任杨金土对慈溪县人民大会堂的外观和内部装潢记忆犹新,“当时大会堂的舞台很大,一到开大会时就会挂上大红旗,很气派!”

1987年11月,从部队转业回来的杨金土,成为第三任大会堂管理处的负责人。他向记者回忆道,“1988年12月8日,我有幸见证了慈溪撤县设市的历史时刻,授牌授印的时候,全场掌声雷动,振奋人心。”

在杨金土的记忆里,慈溪的每次重大会议几乎都是在人民大会堂召开的,“不管是市级重大会议,还是部门单位的重要会议,都会在这里开,同时还有领导干部的各种学习会,也会在大会堂开。”杨金土说,上世纪80年代末的慈溪经济有了发展,工业、商业、外贸搞上去了,教育、交通、文化等事业也突飞猛进,“慈溪人民大会堂见证了这些发展。”

对于当时的慈溪老百姓来说,慈溪县人民大会堂又有着不一样的意义。从几乎没有什么娱乐生活,到热衷于看电影、看越剧,慈溪县人民大会堂里的电影、演出给多少人留下了难忘的回忆,又有多少人在这里恋爱,多少个家庭在这里享受天伦之乐,多少朋友、同学从这里加深情谊……人民大会堂似乎成为了酝酿时代发展、丰富精神生活的土壤。

1978年9月28日,人民大会堂迎来了落成后的第一场演出——浙江绍剧团来慈演出《孙悟空三打白骨精》,再加上日场演出剧目《血泪荡》,连演22天,还是满足不了群众要求。“买票队伍排得老长,真是场场爆满。”据原大会堂管理处主任符红卫回忆,不说这样的经典剧目,即使是像宁海平调、新昌高腔、婺剧等小地方剧种,也是场场满座。当时,外地一些有名的剧团也纷纷来慈演出,上海、浙江等地的剧团、杂技团出访回国也会来慈演出。当时虽然票价很低,但经济益很大,有时每天净收入达三百多元。

1978年十一届三中全会以后,慈溪县人民大会堂更是一派兴旺的景象,门庭若市,车水马龙。当时,慈溪县人民大会堂内还安装了2台国内先进的松花江牌35毫米放映座机。由此,慈溪人结束了没有专业电影院的历史,看电影成了老百姓的主要娱乐项目。

据符红卫回忆,每当大会堂有电影放映时,售票窗口前就会排起长龙。放映电影时场场爆满,连过道上都站满了人。散场后人们从后门出去,前门又聚满了入场的人,还有好多人想看却买不到票。这种一票难求的盛况,现在很难看到。

今年48岁的华许冯(化名),小时候家就住在慈溪县人民大会堂附近,大会堂成为了他童年记忆里幸福的地方。“每天放学路过人民大会堂,周边有不少小吃摊。”他告诉记者,他的小伙伴的父亲就在大会堂工作,每天放学都会跑到大会堂里玩,直到家里人来找。

他还向记者回忆了一个小趣事,“以前大会堂里放《大闹天宫》之类的电影,孩子们没钱买票,趁检票的时候,躲在别人身后,溜进去。好心的检票员看见我们孩子,就装作没看见。不过有些认真的检票员看到没票的孩子,就会轰我们走。”

关于慈溪人民大会堂的记忆和追寻,几乎是一代人对其生命中黄金时代的追忆。那些重要的会议,见证了慈溪发展蝶变的历程;那些电影院里浮动的影像,如同一个个时代表情,镌刻着普通人的幸福、哀愁,欢乐与喜悦;那些对旧时光的怀念,促使人们不断地回忆共同的岁月……

慈溪人民大会堂承载了这座城市的部分记忆、故事,以及那些年光影交错的时光。时移世易,慈溪人民大会堂主体建筑结构日趋老化,难以适应当下大型群体性活动的要求,而随着全市经济社会各项事业的快速发展,其承载的政治集会、群众文化、艺术展示等功能也逐渐被取代或被弱化。眼下,她正在经历一次“凤凰涅槃”,不久将转换新的身份出现在世人面前,但是作为根基的宝贵资源是无法转换的,她将带着这些宝贵的资源,为慈溪新一轮的发展焕发出不一样的魅力!

来源|慈溪日报全媒体记者 景锦 蒋亚军

责任编辑|小佳佳

- END -

如果觉得好,请您为小慈点一个zan !留言已经开通,小慈等着您的精彩点评!

!留言已经开通,小慈等着您的精彩点评!