前沿拓展:普陀区刺绣窗帘品牌排行榜

来自上海新房指南

对区位有要求、预算又足够的朋友,一般都会把选筹目光放在市区的七个核心大区里:

黄浦、徐汇、静安、长宁、虹口、杨浦、普陀

这几个区里:

黄浦、徐汇、老静安、长宁因为本身区域发展成熟,鲜有新房供应;即使有,每年也就这么几个,一个手就数的出来;

而闸北虹口杨浦这仨难兄难弟,城市界面相比市区降了一个档次,每个区就一个板块拿得出手,也就这个板块还能卖卖房子:大宁、瑞虹新城和新江湾城。

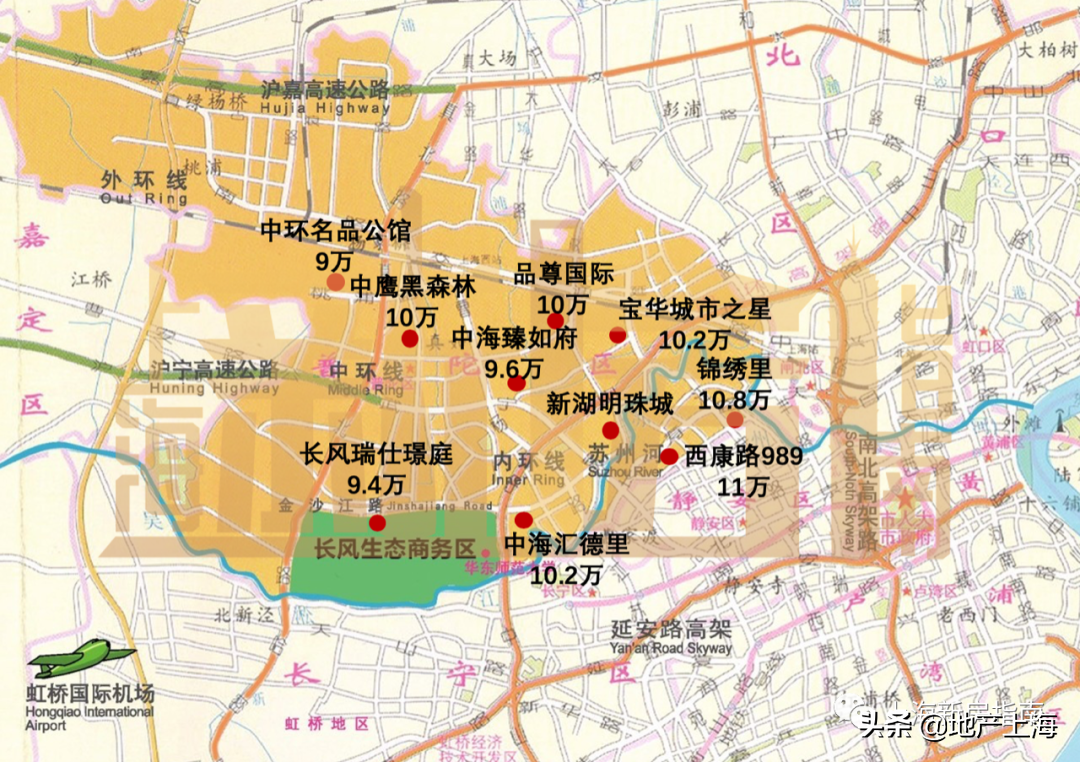

而普陀.....你有没有发现,新房扎堆、百花齐放,数不完的供应。你要是在普陀买房,随时随地,从600万到2000万,各种价位都能选。但是看销售效果的话,普遍却都有点差强人意。

在这个现象的背后,究竟是现实的扭曲,还是道德的沦丧?接下来就有请火箭哥为大家带来今日主题:

《敢在普陀拿地的开发商,没一个是善茬》

普陀区的名字,得名于1920年前后公共租界工部局所筑“普陀路”,普陀路则是以浙江普陀山命名的。

每个区,其实都有自己的传统标签:长宁就是吃喝玩乐洋大人,静安就是低调奢华老土著,徐汇就是高尚地段老克勒...

但是仔细想想,普陀...好像除了“下只角”,没什么特质可以概括它(铜川路吃海鲜算吗?)

这个现象的背后,透露出的是普陀实际的硬伤:没有产业。

这个结论不是空穴来风:在2019年全上海各区的GDP排名里,传统认知里属于市区的普陀区产出竟然都比不过崇明:

“上海,地倾西南”的说法,相信大家都听得不少,由于西南侧一直是交通枢纽,人口不断流入,徐汇闵行甚至松江的人气一直都水涨船高;

同时,上海也大有沿江发展的势头,从中央活动区的概念规划中,就可见一斑:

然而,普陀位于上海西北侧这样传统的老工业区域,板块认可度一直很低(比不过闸北长宁);同时也没有滨江资源(比不过杨浦),自己还没产业......

普陀区是市区范围内,一个没有任何板块入选CAZ中央活动区的行政区,没有之一。

官方规划,就把普陀踢下饭桌去吃剩饭,真的是不能更惨了。

在这样的大前提下,普陀去普陀的新房房价一直相比环线上同等区域的其他区域项目,都要矮一头。

那该怎么办呢?

普陀区虽然整体界面不行,但是土地多啊!

在核心行政区里,普陀的新房项目和土地出让,一直都是多的:

你要是能在市区里找出一个比普陀新房项目还多的区域,算我输。

土地是多,但是这里的价格卖不过老牌核心区,已经是一个既定事实,无法改变。

即使是像长风这样的新生代,价格也一直矮过对岸的天山一头。

那作为开发商,我该怎么把手上的项目卖出去呢?

“买的,永远没有卖的精。”这句话在哪里都适用,当然,房地产也是。

拿地的开发商没一个是傻子。

正因为区位是弱的,价格却不便宜,要卖得贵,必然要让购房者得到便宜,至少他们得自己觉得是。

所以你会发现,普陀的新房项目,都会有一个互相相通的共同点:

产品力强,强到爆炸的那种。

这里的产品力,不一定是指装修标准,可能是户型设计,也会是项目配套,但是这里能被认可的项目,一定是在一些产品力上做出了标新立异,才会受人认可。

首当其冲的,就是中鹰黑森林。

我要是不说,谁能猜出这里是一个住宅项目的大堂?

说起科技住宅,大家第一个想到的就是金茂府;但是科技住宅在国内的鼻祖,一直都是黑森林:三恒系统、可食用的墙面砖、同层排水...内部所有的装修品牌和设计,全套采用德系精工,就连户型都可以私人定制。

黑森林,取名于德国西部的Schwarzwald黑森林,的绿化率在项目内得到复制:

当今的开发商,把35%的标准绿化率满足你就不错了,把绿化率做到这个程度,是要一定情怀和匠心的。

而这俨然未来都市的全铝板+玻璃幕墙的特异形状外立面,在整个区域里显得特别地标新立异,夕阳之下,更是美丽:

全电动窗帘搭配拐角落地窗,外侧还有进深2米的360度阳台,大平层,真的可以为所欲为:

不像金茂仁恒做得那么,但是中鹰黑森林,却也有着自己的一票忠实粉丝:对产品力的高度认可,是大家聚在一起的理由。

再看看宝华城市之星。(评测传送门)

说起城市之星,去看过的人都不禁感叹:“光凭这车库,就值一万一平!”

车库啊,其实是不值得投钱的。

挖地成本本来就已经血亏,大家反正对车库也没什么期待,铺铺环氧树脂和办公楼一样、做做样子就得了。

宝华偏不。

全石材+全吊顶的车库,这可不是花一点钱就能做出来的。

为了避免车库阴暗潮湿,每一栋的入户大堂配置中空天井的同时,还搭配了绿植,让地库也有温度:

即使是在风雨连廊的细节上,都采用了这种纯古铜中式的一体勾勒,凸显功底:

同样是10万+的小区,宝华城市之星带来的是肉眼可见的品质感:全干挂石材、宽大草坪和水景、地下会所、车库。

而这些,都是自住客户关注的产品力。

所以,即使普陀的区位相对弱势了些,但同样的价格,买到的却是高出一档的舒适度,有买家愿意来买单也就是水到渠成。

其实吧,在我看来,中鹰黑森林和宝华城市之星的逻辑很简单:

硬核到无法再硬核,产品不打动人都难。

关注新房的各位肯定已经发现,今年的上海新房限价正在逐步放开。

在房住不炒的大环境下,我觉得限价打开,并不一定是件坏事:

那些真正在做好产品的开发商,就应该卖得贵。得到自己该得到的认可,赚到自己该赚到的钱,凭本事吃饭,为什么不行呢?

以后啊,就该让专业的买房专家(比如我?)组成第三方房产评定机构,在取证前,对每个楼盘的综合产品力进行评分:得分高,就该卖得贵;得分低,就该限到死。

买房人都在进步,产品也应该是。