前沿拓展:陶瓷口哨品牌排行榜

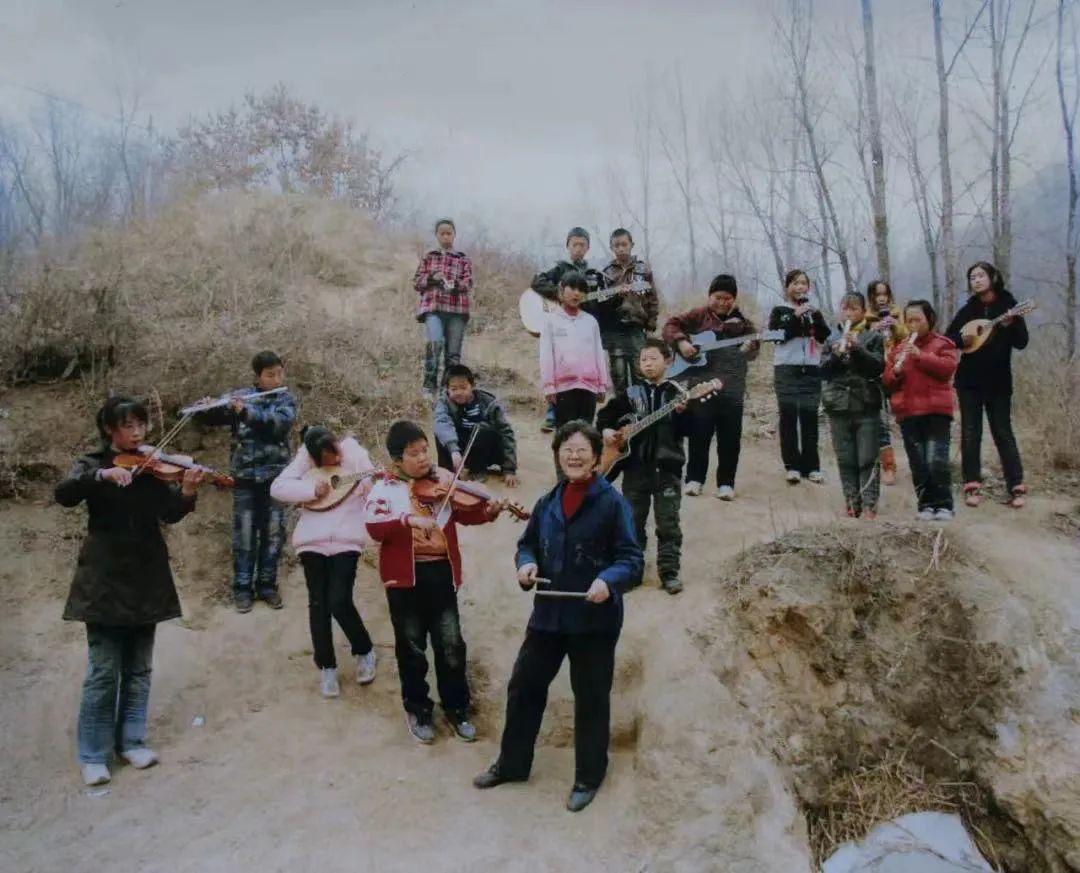

2022年2月11日,河北省保定市阜平县城南庄镇马兰村,邓小岚老师。新京报记者 郑新洽 摄

3月22日,河北省阜平县城南庄镇马兰村上午还是阴天,下午,天空飘起了雪花。奶奶出门遛弯回来,对白紫薇说:“邓老师(邓小岚)去世了。”

白紫薇今年20岁,正读大学,因为疫情,一直在家里上网课。她曾是马兰小乐队的成员,跟邓小岚学过小提琴。“不可能,你听谁说的”,白紫薇不相信。几天前,她还看见邓老师喊着村里的小孩去她家学乐器。刚认识邓小岚时,白紫薇上二年级,只比教室的窗台高一点。在白紫薇心中,邓老师留着干练的短发,眼睛亮亮的,爱笑,总一副充满活力的样子。邓老师好像是从不会老、不会离开的存在。

几百公里外的白宝衡接到消息后,大脑一片空白。“我不知道怎么形容我的心情,邓老师整整陪了我13年”,他在电脑上拼命搜索马兰小乐队的视频,一条条地看。白宝衡现在是沧州师范学院音乐系的一名学生,曾是马兰小乐队的主音吉他手。

他哭了一下午,拿起纸笔为邓小岚写了一首歌,取名《师生情》。他边弹吉他边唱,录下了这首歌。“我还没来得及给邓老师写歌呢,没想到这是后一首”。

马兰村被连绵的大山环绕,因为地形封闭,抗战时期,曾作为《晋察冀日报》的驻地,邓小岚的父亲邓拓曾任《晋察冀日报》社长兼总编辑。十八年前,退休后的邓小岚开始往返北京和马兰村,教当地小孩唱歌、学乐器,组建了马兰小乐队。今年,冬奥会开闭幕式上,来自阜平县城南庄镇的44名孩子组成马兰花儿童合唱团,用希腊语唱了《奥林匹克颂》。

邓小岚在马兰村建校舍,为孩子们修音乐城堡,还自筹资金建了月亮舞台。月亮舞台立面是一轮半月的形状,湖水从舞台前流过。水位合适时,从山上往下看,可以看到两轮半月。一轮映在水里。

2022年2月11日,河北省保定市阜平县城南庄镇马兰村,邓小岚在“月亮舞台”的后台,看着充满音乐元素的建筑满心欢喜。新京报记者 郑新洽摄

邓小岚计划今年5月在新建的月亮舞台举办马兰儿童音乐节,到时,水坝修好,山里水涨起来,就能看到两轮半月连在一起。邓小岚还计划在月亮舞台旁种满凌霄花、连翘、榆叶梅、松树和柳树,到时,花大约也都开了。但她没等到那一天。

3月19日,邓小岚因脑梗昏倒在了月亮舞台旁,两天后,于北京病逝,享年79岁。

不说,光做

在朋友圈看到邓小岚去世的消息,孙建芝在沙发上呆坐了半天。

孙建芝上一次见邓小岚是几个月前在马兰村,邓小岚还是一如既往地热情,笑着叫她“孙老师”。她们相识于18年前。

2004年,一位短发、戴着眼镜、说普通话,“很精神”的女士来到了孙建芝教书的马兰小学。介绍人称她是“邓拓的女儿”,想在这里教音乐。邓小岚给孙建芝留下的第一印象是“很和蔼可亲,第一次见面就跟熟人一样”。那时的马兰小学只有一、二年级和学前班,孙建芝是仅有的两位老师之一,同时负责带一、二年级的全科教学。两个年级的小孩在一个教室,孙建芝教完一年级的,让一年级的背过去做作业,再教二年级的。

学校有四间房子,歪歪斜斜,因总漏雨,墙角被淋得乌黑。办公室用一个大树干顶着。“这太危险了”,邓小岚看着忧心地说。孙建芝说邓小岚当时多余的话没再多说。一年后,她和孩子们就搬进了窗明几净的新教室里上课。

“光做事,不说” ,孙建芝说这是邓小岚的风格。当时,邓小岚每月的退休工资900多块钱,回到北京后,她找兄弟姐妹商量,凑了四万块钱,给学校盖了四间新房子,还在教师休息室修了村里第一个冲水式的厕所。

抗战时期,晋察冀日报社成员在马兰村附近游击“办报”。1943年底,19位马兰村乡亲为掩护报社同志,被日军杀害。2003年,邓小岚和晋察冀日报社的老同志们回马兰,为当年遇难的乡亲们扫墓,正好遇见了一群同来扫墓的孩子。那时,她刚从北京市公安局原科技处退休。

“你们来唱首歌吧”,邓小岚满怀期待地说,没想到孩子们连国歌都不会唱。

“不会唱歌的孩子多可怜”,看着孩子们,邓小岚内心一阵凄凉。高中时,邓小岚开始学小提琴。大学,进入了清华大学乐队。

2004年,她决定来马兰村教孩子们音乐。差不多半个月,邓小岚就来一次马兰。早上8点从北京出发,公交车换火车再坐长途汽车,到马兰村,天都黑透了。

孙建芝也喜欢唱歌,但从未接触过音乐,邓小岚上课时,她也在教室里跟着学。这个今年已经60岁的老人记得她学会的第一首歌是《歌唱二小放牛郞》。

2022年2月12日,河北省保定市阜平县城南庄镇八一学校,邓小岚老师和马兰花合唱团的孩子们准备出发前往北京。新京报记者 郑新洽 摄

没有分别心的温柔

刚来马兰村时,村民们都住着土屋,墙角有大裂缝,掉土,“房子看着都不像能住人的。”邓小岚曾在接受媒体采访时说,猪圈和旱厕建在马路边;山里土壤条件差,村民多种玉米,但收成不好。

邓小岚初借住在老乡家,邓小岚喊女主人“二姐”。二姐家的一间土房子里摆着床、饭桌和炊具。每次,邓小岚来了,二姐的丈夫就抱着铺盖去放杂物的房间睡。怕给二姐添麻烦,新校舍建好,邓小岚就搬去学校住了。

在孙建芝的记忆里,邓小岚总在啃玉米面馒头。白面馍贵,邓小岚知道老乡家都不富裕,别人给她送馒头,她只要玉米面的。孙建芝心疼她,把家里的鸡蛋和新蒸的白面馍送她,她不愿要。孙建芝非坚持,她才收下。

很多人都记得邓小岚给予过别人的温柔。

邓小岚在马兰村的家中摆了七张桌子,黑板上画着五线谱,桌子上摞着一沓沓的乐谱。多的是乐器,手风琴、小提琴、电子琴、吉他……由于年代久远,手风琴的背带开裂,键盘已经泛黄、不少还掉了琴键,像掉了牙齿的老人。教了孩子们唱歌后,邓小岚又开始教孩子们乐器。她从北京把亲戚、朋友送的二手乐器拉到马兰村来。2006年,邓小岚挑选了6个孩子,组建了马兰小乐队。

白紫薇原来不是马兰小学的。她听身边的大姐姐们说,北京来了一个老师教音乐,好奇跑来看看。第一次来,她害羞,不敢进来,趴在教室的窗户偷看。一看到有人出来,立刻跑远了。

“想学吗?”邓小岚把她叫了回来。白紫薇见这个短头发的奶奶特别爱笑,就点了点头。那是白紫薇人生中第一次见到电子琴,她把手指放在上面,轻轻按了一下。在8岁的她眼里,这东西高贵且脆弱,她不敢使劲按,“按坏了,可咋办” 。

白紫薇记得她会弹的第一首曲子是《欢乐颂》。练琴时,有时三个孩子共用一个琴,每个人伸出一只手,放在不同的音区。邓小岚回北京后,乐器在各个家庭里流转。孩子们你练两天,我练两天。

只要愿意学的孩子,邓小岚都教。有成绩不好、调皮的孩子来小乐队,引起成员的抗议。邓小岚安抚孩子们说:“到了小乐队,老师还会教他的。”“什么是好孩子?什么是坏孩子?调皮的孩子就坏吗?”今年2月,在马兰村接受采访,谈到这个话题,一向和蔼的邓小岚突然变得严肃。“调皮的小孩不一定没毅力,他喜欢的东西就会很有毅力”。

邓小岚的温柔没有分别心。

孙建芝记得当时班上一个男孩的妈妈是个智力障碍者,家里乱,有异味,见邓小岚去她家吃饭,村民都劝她“别去”。邓小岚笑着说,“没事”。一次,孙建芝看见邓小岚给男孩洗头、理发。小学实行“免除学杂费”政策之前,邓小岚还为班上几个贫困的孩子拿过学费。

在村民们眼里,邓小岚本人生活极简朴。十多年前,孙建芝见邓小岚总穿着一件黑羽绒服,围着一条暗红色的围巾。去年见她,穿的还是这一套。

今年2月,在马兰村的家中,邓小岚留客人吃饭。一盘炒蒜黄,一盆饺子。看到碗里有几个饺子破了皮,她用筷子小心地挑到自己碗里,剩下的留给别人吃。

小乐队的孩子们拿着乐器与邓小岚老师合影留念。新京报记者 郑新洽 翻拍

浪漫的“老小孩”

邓小岚从小性格就浪漫、文艺。在一篇回忆父母的文章里,她写道,上小学五年级时,她看苏联的芭蕾《天鹅湖》,一下子被迷住了,用五彩笔写了一封信,告诉爸爸妈妈自己喜爱芭蕾,说希望今后能学习芭蕾。父母对小孩的童稚幻想并没有打压,邓拓还画了芭蕾舞演员的速写画送给邓小岚,上面写着“祝小岚学习舞蹈成功”。

初二时,邓小岚提出到沈阳舞校去考试,父亲帮她联系了当地的战友,并把她送上了火车。到了沈阳,邓小岚想家,给家里写信。“小岚,接你第一封信,实在像黑夜里盼到了星星那样的高兴啊!你初次远行,总算一切顺利……”在信中,父亲表达了关切,又以平等友好的口吻与她商量未来道路选择。父亲给她自主选择的自由,但又没因她退缩而指责她,完全是把她当作一个大人来尊重对待,这给邓小岚留下很深刻的印象。后,她放弃了复试,回了北京。1963年考入了清华大学工化系。

“我们的家庭气氛总是很民主友爱”, 邓小岚在文章里写道,在山东工作期间,听闻邓小岚恋爱受了挫折,母亲丁一岚第二天就从北京乘火车赶到了泰安。火车站分别时,母亲给邓小岚念了邓拓曾写给她的一句诗:“独立西风里,珍重复珍重。”

或是受家庭环境的影响,邓小岚也总能以平等的态度对待学生。在白宝衡记忆里,邓小岚从没发过脾气。上课时,虽然她也拿过小树枝吓唬人,但树枝从没落到过谁的身上,也从没批评过谁。孩子们个子矮,教乐器时,邓小岚会蹲下,抬着头告诉他们手指应该怎么放。讲完后,站起身来,轻快地说一句“去练吧”,然后再去指导下一组人。

78岁了,邓小岚还充满了童心,说着说着话,常就唱起来,唱的多是儿歌,高兴时,手舞足蹈的,像个“老小孩”。去年,马兰花儿童合唱团为冬奥开幕式表演排练,邓小岚去看望马兰小乐队的成员,一位不认识的学生对她喊“老师好”。等对方走后,她捂着嘴小声说:“我才不是你的老师呢”。说完,吐了吐舌头。

看着乐队里的“小不点”,邓小岚的眼睛里总充满着柔情。夏天,带着他们去山里挖野菜,告诉孩子们,在山里遇到危险,吹口哨比喊人有用。冬天带他们堆雪人,把乐队里坏了的小号插在雪人手里,让小队员们跟雪人照相。

音乐人阿里留着一头乱糟糟的长发,年轻时浪迹天涯,在国外也呆过多年,自认什么世面都见过了,但第一次见邓小岚时,还是被她身上的纯朴和天真所打动。

2009年,因为参与“重走红色之路”的拍摄,阿里去阜平采风。走到马兰,看到邓小岚在教当地小孩唱歌,便住下了。他打算就在这里拍一部关于邓小岚和马兰小乐队的纪录片。

白天,阿里拍小乐队,开着吉普车带着孩子玩,和他们的爸爸喝酒。晚上,就在老乡家的床上写歌。他给马兰小乐队写过好几首歌,村民家灯暗,他站在床上,拿着纸笔,对着灯写。

写起来特别快,“都是有感而发”。“如果有一天,你来到美丽的马兰,别忘记唱一首心中的歌谣,让孩子们知道爱在人间,清晨的花朵,永远的童年……”这首歌被阿里用在了纪录片《马兰的歌声》里,词、谱被抄在一张大大的纸上,被挂在邓小岚马兰村家中的客厅里,纸张已泛黄。

初,阿里就确立下了一个理念,他拍的不是什么好人好事,没有煽情的东西,就是音乐给人带来享受和快乐。

在阿里拍摄过的一个视频里,邓小岚提着一个用茄子、细线、木棍做的小夜灯,上面刻着五线谱的音符。孩子们提着用各种果皮做的小夜灯,蹲在溪水旁,灯光照亮了黑夜,背后的月亮皎洁明亮。

孩子们在溪水旁、猪圈旁、泥泞的小路上、石头上、玉米地里练琴,手指停在琴键或琴弓上,指甲里还藏着黑色的泥,手面皴裂,手指裂着口子。

2022年2月11日,河北省保定市阜平县城南庄镇马兰村,“音乐城堡”里挂着马兰村小乐队的旧照片。新京报记者郑新洽 摄

韧性

在众人眼里,邓小岚脸上总含着笑,但阿里也见过她流过眼泪。

每次来马兰村,邓小岚都会在小本上详细地记上每天的教学计划。但有时,到了马兰,一个来上课的孩子都没有,她难受得直掉泪。

上二年级时,一次放学,邓小岚把白宝衡留下唱了一首《歌唱二小放牛郞》。见他音准不错,想教他唱歌。第二天,白宝衡就不来了。“回去晚了,就和小伙伴玩不上了”。直到四年级,稍大点了,白宝衡又回到了小乐队。

很多小孩觉得好奇,刚来时,有很大的兴趣,学了两天,就不来了。有的家长觉得“学了没用”,耽误学习,也不愿让孩子来。

邓小岚丧气过,但始终没放弃,她身上总有股韧劲。磕磕绊绊中,带着小乐队走过了16年。

2008年,在北京中山公园,马兰小乐队给《晋察冀日报》的老人演出,这是马兰小乐队的处女秀。县里也邀请小乐队去演出,媒体报道后,小乐队外出演出的机会越来越多,不少企业还捐赠了乐器。2012年,马兰小乐队登上了北京卫视的春晚。

一片杂草地上有一块石头,一个生锈的栏杆,和几级砌得不规整的楼梯。这里是邓小岚建的第一个舞台,她起名为鸽子舞台。

鸽子舞台的前身是一个羊圈,邓小岚找村民把羊圈拆了,用水泥垒起了一个舞台。阿里带着孩子们做了一个雕塑,在五条钢筋上裹上布,刷上漆,一层布一层漆……做成一个鸽子,又像一个手掌的形状,意为“托起孩子们的未来”。

2022年2月11日,邓小岚讲述鸽子舞台的故事 。新京报记者 王霜霜 摄

2013年,邓小岚有了在山里办音乐节的想法。“城市里有草莓音乐节,为什么我们不能办一个给孩子们的山谷音乐节呢?”但他们一直以来都没有舞台。

阿里把邓小岚的故事告诉了一位设计师朋友,设计师给马兰小乐队设计了月亮舞台,但因经费不足,月亮舞台图纸一直没有启用。

因陋就简,邓小岚找村民修建了鸽子舞台。一次,邓小岚来看舞台施工,电瓶车倒了,砸中了她的腿。到了县医院,一查,左腿骨裂。邓小岚被要求在医院养伤。

第一届音乐节来了三四千人,山坡上满满都是观众。邓小岚拄着拐杖到场。晚上,小乐队在台上演出时,天空下起了雨,雨后出现了彩虹,舞台旁一道瀑布飞流直下。

到现在,山谷音乐节已举办了四届,影响力越来越大,到第四届时,有来自国内20多支乐队和美国、非洲等的乐队参加了演出。

如今鸽子舞台上的雕塑四根手指都已断了,只剩下一个大拇指。“之前是‘托起孩子的明天’,现在是 ‘真棒’”, 邓小岚打趣地说。

“回马兰”

听到邓小岚昏倒的消息后,马兰村支书孙志胜找人开车带着村医,五分钟到达了现场。等救护车来时,她一直把邓小岚搂在自己怀里。到了县医院,做溶栓后,救护车直接把邓小岚转到北京的医院。

孙志胜从没想过这是他和邓小岚的后一面。对于所有熟悉邓小岚的人来说,分别来得都过于突然。听到邓小岚去世的那天下午,孙志胜走在路上,一位妇女正抹眼泪。她女儿有精神疾病,邓小岚从北京给她们带过很多年的药。

对于马兰,邓小岚有种责任感。“看到它哪里不好,就不得劲”,她在采访中说。

1943年,邓小岚出生在马兰村附近大山的一个破房子里。抗战时期,邓拓在马兰村附近游击“办报”。报社队伍常面临转移,邓小岚出生不久,就被寄养在马兰村周边一个叫麻棚的村庄。邓小岚喊收养她的一对农户夫妻“干爹干娘”,村民叫她“小岚子”。直至三岁,邓小岚才回到父母身边。

邓拓祖籍福建,但他把马兰视为故乡。写《燕山夜话》时,他曾用“马南邨”(谐音“马兰村”)作为笔名。他给自己刻过一个章,上面写着“阜平人”,给女儿邓小岚刻的章上,写着“马兰后人”。每次去马兰村,邓小岚都说是“回马兰”。

车开进马兰,刚进到村头,就能看见一片红色的子,上面写着“红色马兰、音乐马兰、生态马兰”十二个大字,这是邓小岚给马兰村提出的三张名片。

因为土地贫瘠,不利于种植庄稼。前些年,马兰村一些村民以开矿为生。很多山都被开空了。孙志胜介绍,邓小岚建议保护生态,鼓励村民发展民宿,还介绍过一个生产玫瑰精油的朋友来马兰开厂,收村民种的玫瑰花。

这些年,邓小岚一直想帮助马兰把旅游业发展起来,但困于各方面的限制,效果一直不理想。

一直以来,邓小岚还有一个心愿就是把月亮舞台建起来。但一直没钱。孙志胜透露,邓小岚曾找过银行,想以自己的工资作为抵押,,但未能成功。去年10月份,邓小岚自筹资金建设的月亮舞台终于落成。这个舞台包含了邓小岚很多浪漫的想法,她给穿过舞台的那条湖取名“兰梦湖”;在演员休息室的楼梯栏杆上粘上了德彪西《月光》的谱子。去年夏天,冒着酷暑,邓小岚一铁锹一铁锹地把上山的台阶铲了出来。

2022年2月11日,邓小岚在月亮舞台前接受采访。新京报记者 王霜霜 摄

今年,马兰花合唱团登上冬奥会后,马兰村收获了许多关注,筹建马兰儿童音乐节和发展旅游都成为了当地的重点工作。县里计划今年5月份在马兰举办儿童音乐节,还在月亮舞台西边修了拦河坝,打算发展漂流,盘山公路也在修建中。

这一两个月,邓小岚频繁地往返北京和马兰,为这一切忙碌。她所有的愿望、蓝图在今年终于像列车一样启动了,但她却倒下了。

“要不是有邓老师十几年的付出,也没有马兰的今天”,孙志胜说。因为脱贫攻坚,现在,村里都修了水泥路,村民们也都搬进了现代化的新小区,每家的厕所都建在了屋内。

每次看见孙志胜,邓小岚唠叨的都是村里的事。一次,看见路灯坏了,村里要换新的。 邓小岚找到孙志胜说,“路灯坏了,修修就好了,为什么要换新的?”“她真的把马兰当家,把马兰的孩子当作自己的孩子”,孙志胜说。这个面庞黝黑的北方男人提到邓小岚,一次又一次地哽咽。

邓小岚的子女在讣告中写道:妈妈生前后的18年里,把大部分时间和精力投入在河北省阜平县马兰村的儿童音乐教育,这给她带来快乐和满足;北京冬奥会马兰花合唱团的孩子们演唱的奥运会会歌获得世人高度赞扬,更将她的快乐推向高峰,她在自己生命的高光时刻离去,而且走得安详平静,这也是对我们大的慰藉!

在为邓小岚写的歌里,白宝衡写道:“十几年之前,您来到马兰,您像一颗星星,挂在那天边,您让美妙的音乐进入我们心间,从此我们就不怕孤单……”

新京报记者 王霜霜 编辑 胡杰 校对 杨许丽

拓展知识:陶瓷口哨品牌排行榜

陈炉古镇是耀州窑延续烧造,炉火至今不灭的陶瓷基地,烧制的日用瓷产品坚实耐用,装饰图案简洁明了,洒脱奔放,趣味雅俗共赏,广受民众的欢迎,产品远销国内外,由于在其漫长的制瓷历史中,一代又一代工匠谱写了光辉灿烂的华丽瓷章,使耀州窑在中国陶瓷文明史中影响深远,地位显赫,并因此被誉为中国古代历史名窑之一。耀州窑所烧制的产品包罗万象,应有尽有,往往能突破材质局限,随机应变临时发挥,创作出好些衍生品,在生产生活中起到事半功倍之效果,瓷器品种涉及民众社会生活的方方面面,除盆、罐、缸、壶、碗、盘、盏、碟、灯、杯,各类家居陈设器,礼仪祭祀器外,还有瓷臼、瓷棰、瓷碾槽、瓷井圈、瓷柱础、瓷门墩、画轴头,衣钩,拉手,鸟食罐,猪食槽等杂件。

瓷乡瓷韵如烟海,积淀丰厚史悠长,一方水土养一方人,每一个地方上的孩子,童年都有其有别于它乡的游戏内容。因其生长地域环境的不同,使得娃娃们也多是靠山者玩山,近水者玩水,而生长于瓷镇的孩子们只能玩泥巴、玩瓷片了,因为陈炉有得天独厚的便利条件。瓷镇的娃娃们在其快乐的童年生活中,依靠古镇千百年来瓷器烧造的丰厚遗存,依靠着取之不尽用之不竭的泥巴、瓷坯、瓷片,以及一些特制的小孩玩具消遣嬉戏。

进入七十年代后期,由于人们生活水平的不断提高,可供儿童玩乐的项目日益丰富,家长也稍有能力给娃娃们买一点玩具了,之后又因提倡生育计划,娃娃数量减少等因素,使早些年流行于古镇,娃娃们乐此不疲的各种游戏项目,也与当今儿童渐行渐远,以至消失殆尽,谨书此文以寄幽思之情。

一、摔宝窝

摔宝窝也叫摔泥炮,五、六十年代古镇几乎家家户户都是人丁兴旺,一个家庭少说也有四、五个孩子,整个镇子千百户人家,娃娃的数量可想而知,又由于当时人们普遍都不富裕,大人辛勤劳动能顾住一家老小的吃穿用已是不易了,根本淡不上给娃们买玩具。但天性调皮活泼,贪玩好动的少年儿童,在泥巴、瓷坯、瓷片随处可见可得的大环境中,自能开发出各种乐趣和玩法。在众多游戏项目中,简捷方便的玩法便是摔宝窝了。玩时,娃娃们溜进制瓷作坊,从泥场挖点练制好的泥巴,男女娃娃聚在一起,每人先用馒头大的一块泥巴,用手捏成一个大泥窝,底部尽可能薄一些,然后对着泥窝吹口气,抡起胳膊把泥窝口朝下,用力摔在地面,只听叭的一声,泥窝底部因空气的挤压,蹦出一个大孔,这种游戏叫摔宝窝。等几个娃把各自的宝窝都摔烂了。大伙便一起查看检验,看谁的宝窝蹦出的泥孔大,选出大的宝窝后,其他的娃就要从自己挖来的泥巴中,取一部分揉成和那个泥孔大小一样的泥球赔给胜者。如此反复捏了摔,摔了补,到后看那个小伙伴赢的泥巴多。虽然泥巴有的是,又无啥成本,但事关胜败,娃娃们也是争强好胜性格,都是愿赢不服输,故也玩的很是认真,往往为赔泥的大小而计较不休。有时候挖来的泥巴不是太多,而参与玩耍的儿童又多,便改变赔偿办法,即用和胜者宝窝泥孔大小的泥片来给胜者补孔。

二、捏泥巴

捏泥巴也是男女娃娃都喜欢的游戏,娃娃们挖来泥巴,随心所欲想啥捏啥,根据自己的意愿,捏出自己想做的东西,花草动物,桌椅床凳,食品人像,锅碗瓢盆等。有些心灵手巧的娃娃会用泥巴捏制口哨,晒干后,央求在窑场干活的大人给入窑烧成。口哨多以动物为原形,有狗羊牛鸡猴猪鸟等造型。多笨拙质朴,基本上不太注重外形,只求哨音响亮,吹瓷口哨也是孩子们相互联络的信号,召集其他娃娃时,不用上门去叫,只要在他家附近吹口哨就行。

三、摆演演

摆演演,陈炉人把小孩玩过家家称作摆演演。可能是和小孩多以废瓷盘瓷碗瓷碟为道具,以罗列摆放为兴趣的原因吧。男女娃娃们一同玩耍,取大一点的废瓷盘瓷碗当做锅当做案,小一点的废瓷器当做是吃喝用具,采些花草树叶当做食材,模仿大人做饭过日子。这种游戏很有意思,小伙伴们以顶缸捶或石头剪刀布游戏决出胜负,胜者便是家长,有权支排其他小伙伴在摆演演时的角色和任务,即谁烧火,谁做饭,谁取水,谁采摘,谁洗涮等。在玩的过程中,常会有一些童谣融入其中。如:一溜溜摆豆豆,八个娃娃叫舅舅。格格能开黄花,前边走来你大妈,浑身上下都罢了,就是屁股太大了。罗罗面面,杀公鸡擀细面,你一碗我一碗,给你叔叔剩一碗。小媳妇尖尖脚,半夜起来压饸饹,细又长吃起婵,先给爷爷捞一碗,吃完饭又扫院,看这媳妇倩不倩。毛儿毛儿上天去,给你爷爷装烟去,毛儿毛儿你回去,给你爷爷端茶去。红萝卜蹲,白萝卜蹲,红萝卜蹲了白萝卜蹲。罗罗面面,油糕串串,猪肉扇扇,蜜糖罐罐。娃娃勤爱死人,娃娃懒掉到河里没人管。摆演演是一项能促进孩子身心发展的综合娱乐,动手动脑玩游戏,快活自在娃娃迷。

四、发悠

发悠是以烂瓷瓦片为道具的一种投远游戏,发悠类似于住在河边的娃娃们玩的打水漂。只是因为陈炉到处是窑场,废瓷瓦片随处可见,娃娃们便以此为乐,开发出各种玩法。参与玩耍的小伙伴们,每人拾几块瓷瓦片,站在地面画出的一条发悠线上,把手中的瓷片用力扔出,一次一片,比赛谁扔的远,陈炉人把这叫发悠。有时小伙伴也会选择远处某棵树或某家人墙上的一个小砖洞,作为发悠目标,比赛看谁能打中树杆或者扔进洞,凡此种种娱乐花样,都是娃娃们自己定制游戏规则,无需任何投资。一辈又一辈古镇少年儿童在这简单至极的游戏中,产生的快乐和满足也是不可限量的,远去的岁月中,一代一代陈炉古镇的孩子们就这么一天天成长。

五、打佬

打佬是一种男孩子玩的投掷游戏。那时的孩子们都能自己动手,用废瓷器打制玩具,选厚一点的盆底或者瓮底残片,用砖块敲击边缘,使其成为和巴掌大小的圆饼状,孩子们把这瓷圆饼称做佬。一般是两个娃玩,由顶缸捶决出胜负,胜者把自己的佬用力扔出,越远越好,负者用自己的佬瞄准胜者扔出的佬投掷击打,打中者为胜。若没打中,胜者可拣起自己的佬击打负者落地的佬,由于是瞄准投掷,虽未打中他人的佬,却也距离接近了,故往往很容易被后者打中,如这次又没击中,反击者则会轻而易举打中他人的佬,击中者为胜,又扔出自己的佬,让对方去打,如此反复。

六、打官

打官可称其为打佬的升级版本,多个娃娃可以同时进行,寻一块空地或谁家窑背,大伙齐动手找来三块大一些的盆底或瓮底残片,按前中后顺序竖立,间距是一步远,用小瓷片或砖来支撑稳固,便是靶子了。然后从前一个靶子算起,后退二十步,在地上画一条线,几个孩子以顶缸捶的方法,决出投扔顺序后,便依次序用自己的佬作武器,站在线外击打前方竖立的瓷靶,击中前靶算一分,中靶二分,后靶三分,得分多者为胜,打官者可根据自己的手劲和瞄准程度任意选择瓷靶。得胜者可用右手中指弹输者脑门一次,弹脑门陈炉娃称做弹卯疙瘩,要不就是用食指外关节刮输者鼻梁子。一轮完后,重新竖立靶子,开始下一轮比赛,以次类推,直玩至尽兴。这种就地取材随手自制玩的游戏很是方便,且大多是玩完便丢,第二天玩时再找来或者重新做,所以古镇孩子们动手制作玩具的能力都比较强。以瓷片做玩具,又是投掷类游戏,故磕磕碰碰,伤手伤脚的事经常发生,但那时没谁把这当回事,小伤口流点血不算啥,同伴们会随手抓取一些细尘土按在伤口上止血止痛,一边按一边说“面面土贴膏药,不到三天就好了”,说也奇怪,那时真的很少有什么伤口感染,孩子们也很少忌讳什么,血一止住,便又投入玩耍,三几天后,伤口便愈合了。

七、抓子

抓子多为女孩子们玩,男娃玩的较少。孩子们拣拾一些黑釉瓷或白釉瓷碎片,厚度近一公分,用砖块敲击成二分硬币大小的圆片,这如棋子状的瓷片便称为子,分五子、七子、八子等玩法。以抓五子为例,每人手执五个子,两个娃玩,谁先抓谁后抓,也是以石头剪刀布或顶缸捶的胜负而定。玩时,两个娃娃面对面,席地而坐,手抓五子,手心向上抛起,从空中只接其中一个子在手,其余任其自然落地,复又抛起手中的子于空中,然后快速拾起地上的一个子,且必须在抛于空中的子落下之前用手接住。若没拾起地面的子或是抛在空中的子没接住落了地,便告失败,一般抓子都是三局两胜制,胜者可用食指外关节刮输者鼻梁子,以显得胜之优越。这种就地取材自己动手制作玩具的游戏,为女娃们喜欢,那时候的学生娃们常在课余时间,随便找个空地,就地一坐,便玩的不亦乐乎,全不怕土不怕脏。七子、八子的玩法和抓五子相似,只是增加了拾取的难度而已,即根据地上落子间距的分布情况,第一次抛子拾起一个,第二次抛子拾起两个,第三次全部拾完,任何一次拾不起来或是没接住空中落下的子即告失败,另一个娃再抓,反复不停,直玩到尽兴。

八、打钉子

打钉子,玩具以孩子们自制的佬和废铁钉为主,玩法和打官有点相似。几个娃娃,每人准备一些铁钉,随便找一个场地,放置一块砖,然后每人放一枚钉子在砖上面,做为标靶。再从砖开始向后退二十步,在地上画一条线。同样以顶缸捶或石头剪刀布的方式,决出投掷次序,投掷者站在线后用手中的佬瞄准标靶,用力抛击,目的是打中砖块震下或直接铲下砖上的钉子,落下的钉子便为击中者所赢。第二个娃再以同样的方法击打,直至砖上的钉子掉完为止,又开始下一轮比赛。若真有手劲大运气好的娃,一次抛击将砖上的钉子全部打落地,大伙便重新放钉子,重新开始。现在想起也是可笑,那时的孩子们为了自己的钉子不被别人轻易赢去,有聪明的娃便把直钉子砸弯,引得大伙竞相效仿。赢了的娃娃得了好多弯弯铁钉,很是自豪骄傲,如得胜的将军一样,输了的便只能到处去找寻铁钉,准备资本以利再战。孩子们喜欢到饲养室外给牲口钉铁掌的大木架下去找寻钉子,那时作坊泥料、燃料、生产生活用水、瓷器的转运等都是牲口驮运或马车拉送,故牲口颇多,经常会给牲口换钉新的铁掌,每次都会有拔下的废铁钉。那年月孩子们没有零食,常常装一衣兜没用的烂铁钉和瓷佬,这些游戏不仅练了孩子们的手劲眼力和动作协调性,也使他们在遍布古镇的废瓷碎片中,自得其乐。家长们多忙于生计,很少干预孩子们玩乐,任其胡成。

九、拉碌碡

这是爷爷、爸爸们给自家宝贝蛋蛋特意烧制的一种瓷质碌碡,形状和麦场上的大石碌碡一样,只是体量极小而已,一般直径十余公分,长度稍大于直径,两端正中心掏个小窝,便于固定碌碡架,用粗铁丝做架子,再系一节细绳,让娃娃拉着滚动满院跑,以激发娃娃走路跑步的兴趣。这种小碌碡多是一些家庭男娃少,大人十分溺爱孩子,才会给做的一种玩具,在大多数孩子眼中,算得上是那个年月的一件品了。

十、狼吃娃

以废瓷片为道具的益智类游戏,和跳棋有些近似。在地上用瓷片横竖各画五条线,共二十五个交接点,捡十五块小瓷片做娃,捡三块大瓷片做狼。两个小孩以顶缸捶胜负,决定谁当狼谁当娃,娃站三行,每个交接点上站一个,狠占边一行,两头各立一个,中间立一个,空出的交接点为共同活动区域。狼先走第一步,有道是狼动弹娃叫唤,狼走一步,娃走一步,只要娃在狼前且娃身后交接点空出,狼便跳到空点上,将这个娃吃掉。若有一个娃落了单,而两头狼都有机会吃娃,则娃娃反而无事,有双狼不吃娃的规则。总之是狼和娃在画定的棋盘上周旋,斗智斗勇,看后是狠把娃吃掉,还是众多娃娃把狼围困,狼被娃围困不得动弹便是娃胜,反之娃被狼吃的七零八落则狼胜,胜利的一方弹输者卯疙瘩,重新开始下一局比赛。

十一、老婆挡路

老婆挡路,两个娃玩,每人各拣两块相同颜色的瓷片,即这个娃的瓷片是白色的,那个娃的瓷片是黑色的,随便在地上画一个大大的〈区〉字形框架,一共五个交接点,两娃对面而坐,把瓷片放在各自面前的两个接点上摆好,顶缸捶胜者先走第一步,把自己的瓷片放到中间的点上,且不可一步把路挡死,只准走封口一边的瓷片,对方即可把自己的瓷片走到对方空出的点上,如此反复,直至同颜色瓷片的一方把活路挡死,另一个颜色的瓷片不能走动为输。采取三局两胜制,赢的一方弹输者卯疙瘩或是刮鼻梁子,以显胜者荣耀。

十二、倒窑

倒窑是以废瓷片为道具的益智类小游戏,两个娃娃每人准备25块大小相对一致的碎瓷片,面对面席地而坐,在地上用瓷片画出两行五竖的一个长方形方格,一人五个空格,每人每个格子里放置5块小瓷片,由顶缸捶胜者先走。胜者可随意抓取自己面前方格中的5块小瓷片,按顺时针方向依次在每个方格中投放1块瓷片,放完再抓下一格中的所有瓷片投放,直到出现空格,即可赢得空格后一格中的所有瓷片,赢得的瓷片不再投放。第二人再依此法抓取瓷片放置,为有效且赢的多的是空格后,一格中有瓷片,后又空出一格,这样便可以连赢两格,叫做吃把捎尾。如此一路反复,直到格子里瓷片因数量减少不能玩为止,后看谁赢的瓷片多,大赢家弹输者卯疙瘩或刮鼻子,然后重新开盘玩下一局。

十三、背豆腐钱

所谓豆腐钱是一种形状似豆腐片的支烧垫片,常用来垫烧一些极小瓷器的正方形垫片,边长两公分左右,小窑货用来垫烧酒盅、水盂、烟葫芦等,因是一次性使用,故每次烧窑都会废弃很多。这种垫片规格通一,很受孩子们喜爱,他们常以此为玩具,用来背豆腐钱或是倒窑。玩法是把十余个垫片放在手心抛到空中,然后用手背去接,能接多少算多少,紧接着再次抛到空中,这次用手掌从空中抓取,两次累计,抓住多者为胜。此游戏用来训练孩子手眼的协调性和在空中抓取瓷片的准确性。三局两胜或一局定输赢,胜者弹输家卯疙瘩或刮鼻梁子。

十四、举重

旧时古镇的娃娃们,会随时随地生出种种玩耍的念头和玩法,有大一点的孩子会选择顶拐、骑马蹬仗、跳高、跳远、翻跟头等徒手游戏。还有一种深受孩子们喜欢的举重,一群孩子比赛谁力气大,他们以砖块或瓷锁为重物,大伙轮流举,看谁举的时间长,举的砖块大。常规短砖重十五斤,长砖重二十余斤,瓷锁是用泥巴烧制的,分三十斤、四十斤、五十斤几种规格,是以前瓷镇青少年强身健体的必备物品,可惜后来逐渐减少已至灭失,现在已很少见到了。笔者藏有一个重三十斤,底部32X17公分,高18公分的瓷锁,可以说是弥足珍贵。

时光荏苒岁月如梭,现在人们生活水平日益提高,娱乐形式已是丰富多彩,种类繁多,基本上初中生的玩乐已多靠智能手机了,小娃娃们也受家长和社会群体的手机依赖症所影响,一个个玩起手机来,比我们六零后还溜。一个时代有一个时代的特征,一个时代有一个时代的游戏,不是我不懂,是这社会变化太快。追忆童年,瓷镇那些小游戏终将沉入历史长河中,成为历史。